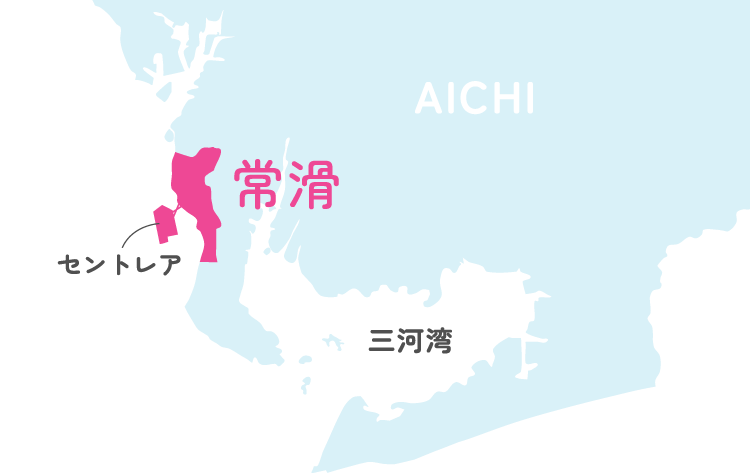

常滑市の最新イベント・展示会情報をチェック!

常滑焼の生産地とこなめは、陶芸体験や情緒ある町並み、カフェ巡りなど魅力いっぱい。訪れるたびに、新たなとこなめを発見、体感してください。

\ 今月の特集はこれ ! /

常滑焼の生産地とこなめは、陶芸体験や情緒ある町並み、カフェ巡りなど魅力いっぱい。訪れるたびに、新たなとこなめを発見、体感してください。